Ma Première Spartan Death Race

(oui, il y en aura une deuxième)

En 2025, j’ai enfin affronté l’épreuve ultime de courage et d’endurance : la Spartan Death Race.

Amis et compagnons de course me posent sans cesse les mêmes questions :

« Alors, c’était comment ? »

« Tu as terminé ? »

« Qu’est-ce qui te pousse à t’infliger ça ? »

Plutôt que de répéter des morceaux de récit à droite à gauche, j’ai choisi de tout écrire — pour eux, pour les organisateurs et bénévoles à qui je dois tant, et pour moi-même.

Avant la Death Race : arriver sans vouloir finir

Je me suis inscrit à la Spartan Death Race 2025 sans l’objectif de la terminer. Ce n’est pas une phrase que je prononce à la légère. C’était clair pour moi dès le départ. Je ne venais pas chercher le crâne. Je ne venais pas cocher une case. Je venais me confronter à moi-même. Observer. Grandir sur un terrain inconnu.

Il y avait aussi un aspect pratique. Je ne pouvais pas tout faire. Dix jours avant la course, j’avais bouclé une Trifecta Endurance de quarante heures. Et une semaine après la Death Race, j’étais déjà engagé sur un Hurricane Heat 4H. Sur le papier, ça semblait anodin. Mais pour moi, ça comptait — c’était une condition pour valider le trophée de finisher Spartan Endurance France 2025. Un objectif que j’avais déjà atteint l’année précédente, et à ce jour, je reste le seul en position de l’accomplir deux années d’affilée.

Voilà le contexte. Je ne suis pas arrivé à Pittsfield avec un état d’esprit du type “maintenant ou jamais”. Bien au contraire. Je savais que si je poussais trop loin — jusqu’à l’épuisement, ou pire, jusqu’à la blessure — je risquais de perdre tout ce que j’avais construit autour du reste de la saison.

Et soyons clairs : traverser la planète pour aller faire la Death Race, ce n’est pas un truc qu’on fait à la légère. Il y a la logistique, le décalage horaire, le matos à trimballer, tous les imprévus classiques des voyages long-courrier. Rien de tout ça ne t’aide à arriver en étant bien posé. J’étais pleinement conscient que je pouvais être coupé de la course dans les dix premières heures. Et quelque part, j’avais déjà accepté cette éventualité.

Je n’étais pas là en tant que prétendant. Je ne visais aucun podium. J’étais là comme apprenti, curieux de voir à quoi ressemblait ce monde, vu de l’intérieur. Je savais que la Death Race était une expérience à part — un endroit où ce qu’on pense savoir sur l’entraînement, la stratégie ou l’endurance est mis à l’épreuve d’une manière très différente. Je voulais comprendre ça, de l’intérieur.

Je n’avais aucune garantie. Et je crois que ça m’a aidé. Ça laissait la place à quelque chose de plus important que le contrôle. Lors de l’interview d’avant-course, ils ont posé la question classique : « Pourquoi es-tu ici ? »

Je n’ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. Ma réponse est venue naturellement.

“Je suis convaincu qu’on apprend le plus dans l’effort et la douleur. La Death Race est l’épreuve ultime de cette lutte.”

C’était ça, la raison. Pas pour gagner. Pas pour impressionner. Mais pour vivre l’expérience. Entrer dans une forme de chaos, et voir ce qu’elle révélait.

Pendant la Death Race : une usure progressive

La Death Race ne commence pas avec un coup de sifflet. Elle commence bien avant ça.

Dès notre arrivée, le ton était donné. Rien n’était clairement indiqué. On attendait sans savoir pourquoi. Il y avait de la pression, mais sans direction. Impossible de savoir si ce qu’on faisait faisait partie de la course, d’un test, ou si c’était juste un moyen de nous user lentement. L’incertitude faisait partie de l’ambiance. Le doute s’est installé très tôt, et il n’est jamais reparti.

Quand la course a été officiellement déclarée lancée, on était déjà dedans. Rien n’avait changé de manière visible. Ça continuait, simplement. Et dès les premières heures, le rythme était sec.

L’épreuve physique (PT)

Assez tôt, peut-être douze heures après le début, on nous a attribué une évaluation physique. Une liste simple, mais exigeante dans son exécution :

- 100 pompes

- 100 abdos

- Une randonnée d’un mile (1.6km) avec 40 kilos et 300 mètres de dénivelé

- 50 burpees

- Un farmer’s carry d’un mile avec un seau de 5 gallons rempli aux trois quarts

- Cinq minutes de chaise contre un mur avec un sac de sable de 25 kilos dans les bras (pas sur les cuisses)

Il y avait un chrono, mais aucune explication. On ne savait pas pourquoi on était chronométrés, ni si le résultat comptait. Mais dans la Death Race, tout ce qui paraît insignifiant revient souvent plus tard, requalifié comme essentiel. Je me suis dit qu’il pouvait y avoir un temps limite, pour éliminer les plus lents. Alors j’ai tout donné, ou presque, pour passer.

Quand l’épreuve physique s’est terminée, la course ne s’est pas arrêtée. Elle a continué. Le temps s’est fondu dans le jour, le froid, la nuit, la boue. Une couche après l’autre. Et quelque part au milieu de tout ça, une nouvelle tâche a été attribuée : 550 retournements de pneu, avec un pneu pesant près de 170 kilos. Aucun créneau n’était prévu. Personne ne surveillait avec une feuille. C’était à toi de les intégrer comme tu pouvais, et un membre du staff devait valider avec un coup de poinçon. Quelques-uns avant une autre tâche. Quelques autres en attendant. Ils s’accumulaient, ou pas. Mais ils étaient toujours là — jamais vraiment terminés, juste mis en pause pour plus tard. Un fil rouge tissé dans la course, du début à la fin.

L'eau froide

L’un des moments marquants, très tôt dans l’événement, a été l’eau. Il y avait un étang, pas loin de là où on s’était rassemblés. La température tournait autour de quatre degrés. On y est entrés une fois. Puis une autre. Puis encore. C’était évident que quelque chose se préparait, même si personne ne le disait clairement. Finalement, on nous a regroupés — trente-huit participants. On nous a dit qu’on ferait trente-huit immersions totales. Une par personne. Chacune devait être parfaitement synchronisée. Si quelqu’un plongeait trop tôt ou trop tard, on recommençait tous depuis le début.

L’eau te coupait le souffle à chaque fois. Le corps se tendait. Le choc ne diminuait pas, il s’amplifiait. Respirer devenait plus difficile. Penser aussi. Remonter à la surface en se rappelant où on était devenait flou. Mais on continuait. Une fois. Encore. Encore. C’est à ce moment-là que la nature de la course est devenue plus claire. Il ne s’agissait pas de performance brute. Il s’agissait d’une lente déconstruction — pas un effondrement, une érosion. Un test non pas de combien tu pouvais faire, mais de combien de temps tu pouvais rester lucide dans quelque chose qui n’a aucun sens.

Le tunnel, la rivière, le poème

Quelques heures plus tard, une nouvelle tâche nous a été donnée. Il fallait courir jusqu’à une cabane qu’on avait déjà visitée plusieurs fois à ce stade, donc on était censés connaître le chemin. Les quatre derniers seraient éliminés. J’ai fait de mon mieux, et je suis arrivé deuxième. On m’a attribué un numéro. J’ai pris mon sac — le même depuis le début, environ quarante kilos — et on m’a indiqué un tunnel.

Il était étroit. Il fallait ramper ou glisser dedans à quatre pattes. Une fois de l’autre côté, on entrait dans une rivière peu profonde. De l’eau jusqu’aux pieds. Puis il fallait redescendre, ramper sous des barbelés. Lentement. Prudemment. Jusqu’à atteindre un arbre couché au sol. Là, un poème plastifié était attaché au tronc, imprimé à l’envers. Il fallait mémoriser la strophe correspondant à ton numéro.

Ensuite, il fallait revenir, toujours avec tout ton équipement. Repasser par la rivière. Repasser par le tunnel. Et une fois revenu en haut, réciter la strophe. Si ce n’était pas parfait, tu recommençais. Si c’était bon… on te donnait un nouveau numéro, et tu repartais. De toute manière.

Ce cycle a duré environ dix heures. Le même processus. Mémoriser. Ramper. Réciter. Recommencer. Des gens ont abandonné. Pas parce qu’ils étaient blessés. Mais parce que la tâche n’avait plus de sens. C’était long. C’était humide. C’était froid. Et ça ne faisait pas avancer la course de manière évidente.

Je suis resté dedans. J’ai fait des pauses. Je me suis assis quand j’en avais besoin. Je n’ai pas essayé de gagner du temps — juste de rester en mouvement, doucement, un pas après l’autre.

Le sauna

À un autre moment, on nous a demandé de construire un sauna. Pas d’en utiliser un. De le construire nous-mêmes. Une fois terminé, on y est entrés. La température est montée rapidement. D’abord soixante degrés, puis quatre-vingts. On y est restés plus d’une heure. À l’intérieur, le défi n’était pas juste la chaleur. On nous a dit de sortir nos téléphones, qui devaient être chargés. La mission : rédiger un essai de mille mots sur le thème “TU DOIS” (ou vous devez, "you must" en anglais). Il faudrait ensuite l’envoyer par e-mail. Tu trouveras le résultat juste en dessous…

Le temps a commencé à se distordre. Écrire devenait lent, confus. La chaleur rendait la concentration difficile. À un moment, on a ajouté des burpees. Sans explication. Le corps pouvait encore tenir. Mais l’esprit, lui, commençait à flancher. C’était ça, le vrai défi. La chaleur n’était qu’un décor. L’épreuve réelle venait de l’absurdité de la situation, et de ce qu’elle exigeait en silence : continuer, même quand ce qu’on te demande n’a plus de sens. Ça usait les gens. Pas d’un coup. Mais petit à petit. Et c’était justement l’objectif.

Tu dois

Écrit par Nicolas Fiorini, dans un sauna, pendant une durée inconnue 🤣

C’était un hiver plutôt ordinaire en 2024. Je rentrais chez moi après une soirée entre amis. J’ai pris mon chemin habituel — le plus court. En sortant de chez eux, j’ai ressenti quelque chose d’étrange. Une présence, lourde et immobile, comme si on m’observait. Je me suis dit que j’imaginais des choses. J’avais bu, après tout, et mon esprit était embrumé.

Mais cette sensation ne disparaissait pas. Au troisième tournant, l’ombre est devenue réelle. J’ai compris que mes sens n’étaient pas émoussés du tout — ils étaient aiguisés. Un homme me suivait. En soi, ce n’était pas si inhabituel. En tant que femme, ce genre d’attention m’est tristement familier. Mais là, ce n’était pas juste un regard furtif. Il me suivait, sans équivoque.

J’ai changé de direction. J’ai fait des détours. Rien n’y faisait. Il continuait de se rapprocher. J’ai essayé d’accélérer, lui aussi. Mon cœur battait à tout rompre. Que voulait-il ?

Il a fini par m’attraper les poignets. À ce moment-là, tout s’est replié dans mon esprit. Je ne ferais jamais de mal à quelqu’un — alors, jusqu’où irait-il ? Mes pensées se sont figées. La peur a pris le dessus. Pendant environ cinq minutes, je me suis laissée submerger, complètement dépassée par l’émotion.

Et puis, quelque chose a changé. Ma conscience est revenue.

Cet homme était clairement plus fort que moi. J’avais un gaz lacrymogène sur moi, justement pour ce genre de situation. Je savais exactement où il était. Mais là est venue la décision impossible : valait-il mieux le sortir et l’utiliser, ou ne rien faire et espérer que ça se passe bien ?

C’est là que je l’ai entendue. Une voix : tu dois. Elle est devenue plus forte. Tu dois. Jusqu’à hurler : TU DOIS !

J’ai saisi la bombe et je l’ai dirigée vers ses yeux. Sa réaction a été immédiate — il a reculé en criant, en jurant. Mais c’était suffisant. J’ai couru. Directement vers le métro. Hors de question qu’il sache où j’habite.

Depuis cette nuit-là, deux choses ne m’ont jamais quittée. D’abord, bien sûr, la peur. L’image de ce qui aurait pu arriver si je n’avais rien fait. Mais aussi cette voix. Cet instinct, profond, féroce, limpide. Quelque chose de primal. Quelque chose dont j’ignorais l’existence. Je ne suis pas du genre à agir sur un coup de tête. Mais à ce moment-là, c’était la seule vérité.

Et cette voix ne s’est pas tue. Je l’ai entendue de nouveau — dans les moments de doute, quand l’enjeu est important. Là où la peur régnait autrefois, je perçois désormais cette certitude tranquille. Tu dois participer à ce concours. Tu dois prendre la parole au travail. Tu dois dire à ta mère que tu l’aimes.

La raison importe peu. Ce qui compte, c’est que le doute n’a plus le dernier mot.

Aussi brutale qu’ait été cette expérience, elle m’a enseigné quelque chose que je garde en moi chaque jour. Je suis devenue plus forte — non seulement dans ma relation aux hommes, mais dans ma façon d’aborder la vie. Je ne remercie pas mon agresseur. Bien sûr que non. Mais je me remercie, moi. D’avoir choisi d’agir. D’avoir refusé que ce moment me définisse dans le silence. Cette croissance m’appartient.

Et je partage ce que j’ai appris avec mes enfants. Ils sont encore jeunes — dix et huit ans — trop jeunes pour connaître toute l’histoire. Mais pas trop jeunes pour comprendre une vérité simple : faire quelque chose vaut mieux que ne rien faire. Oser, c’est ce qui permet d’avancer. L’inaction ne fait que préserver le statu quo.

Ils ont intégré cette idée. Je le vois dans leur façon d’affronter les défis. Je leur répète souvent : l’échec, ce n’est pas essayer et rater. L’échec, c’est ne pas essayer du tout. Je ressens une grande fierté quand ils tentent quelque chose, même s’ils échouent.

Ma fille aînée a récemment raté une figure qu’elle venait d’apprendre lors d’une compétition de gymnastique. La déception n’a pas duré. Ce qui l’a remplacée, c’est la fierté — pas seulement la mienne, la sienne aussi. Car quelle valeur y a-t-il à refaire ce que tout le monde sait déjà faire ? Elle avait tenté quelque chose de nouveau. Elle avait pris un risque. Comme Simone Biles l’a fait, encore et encore. Cette même voix vivait sans doute en elle aussi.

Les champions essaient. Les présidents essaient. Même ceux qui souffrent profondément essaient — et en essayant, certains changent leur destin.

Aujourd’hui, je suis une femme qui essaie. Qui se fait confiance. Qui tient debout. Et je ne le dois pas à un plan ou à un entraînement — mais à cette seule voix qui s’est levée du fond de moi, au pire moment.

Alors la prochaine fois que tu te retrouves face à une situation difficile, écoute bien. Cette voix est là.

Tu dois.

Parce que, peu importe l’issue, tu sauras que tu t’es levée et que tu as tout donné.

La phase finale

Aux alentours de la 56e heure, on nous a annoncé que la phase finale avait commencé.

Comme souvent dans la Death Race, ce terme n’avait pas de définition claire. On savait qu’il y avait une limite de temps, mais elle n’était pas communiquée. Il fallait avoir terminé cette phase avant — sinon, on ne serait pas considérés comme finishers. Cela signifiait simplement qu’on avait atteint la dernière couche — celle qui vient une fois que les premiers filtres ont fait leur tri. Certains avaient abandonné. D’autres avaient été éliminés. Ce qui restait maintenant allait décider de la fin.

Pour être considéré comme “finisher” sur cette édition, il fallait accomplir quatre tâches, dans cet ordre :

- Allumer un feu suffisamment puissant, en utilisant un firesteel.

- Refaire l’épreuve physique du jeudi soir et battre ton temps précédent.

- Gravir le mont Sparta (plus de 300 mètres de dénivelé), observer une petite construction en LEGO pendant trente secondes, redescendre, et la reconstruire de mémoire.

- Faire six tours de la ferme en portant un joug — soit environ dix kilomètres au total.

Tout cela, bien sûr, venait avec une condition : si tu n’avais pas encore terminé les 550 retournements de pneu, il fallait les faire aussi.

Le tournant

C’est pendant la deuxième tâche — refaire l’épreuve physique — que quelque chose a commencé à basculer pour moi.

La demande physique, à elle seule, aurait suffi après deux jours et demi d’effort. Mais d’autres complications sont venues s’ajouter. Mon seau avait disparu. Qu’il ait été pris ou déplacé importait peu. J’en ai attrapé un autre, pensant que je pourrais m’adapter. Le propriétaire a réagi violemment. Il m’a accusé. J’ai tenté d’expliquer, de rester calme. Ça n’a servi à rien. Je lui ai rendu son seau et je suis parti en remplir un nouveau.

Ce détour m’a coûté un temps précieux. J’ai raté l’objectif. Ce qui signifiait : tout recommencer. Un tour complet supplémentaire, et cette fois, le poids mental était plus lourd. L’effort en lui-même m’a pris environ une heure quarante. Deux fois. Les deux fois sous tension. Et sans manger. J’étais tellement focalisé sur le chrono que j’en ai oublié de gérer mon énergie. Erreur de débutant, que j’avais pourtant appris à éviter — mais 50 heures et plus, c’était un territoire nouveau pour moi, et j’ai payé cette absence de lucidité.

Quelques heures plus tard, les effets sont apparus. Hypoglycémie. Mon corps a ralenti. Mon esprit s’est dispersé. Et quelque part, dans ce relâchement silencieux, j’ai commencé à réfléchir. Pas dans un moment dramatique, mais peu à peu. Morceau par morceau. Pensée après pensée. Ce que je ressentais, ce n’était pas un mur. C’était une décision. Je n’étais pas venu ici pour finir. Pas cette année. Ce n’était pas le point central de ma saison. J’étais venu pour apprendre, pas pour tout sacrifier.

Et j’ai compris — lentement, clairement — que continuer, c’était mettre tout le reste en péril. Je n’étais pas au bord du crash irréversible. J’aurais pu prendre 30 minutes, me reposer, manger, m’hydrater, et repartir. Mais ces événements récents m’avaient fait réaliser à quel point j’avais peu de contrôle sur la situation. C’était nouveau pour moi, car j’avais déjà fait des événements très longs — mais jamais aussi longs. Et j’ai compris que même si je pouvais continuer avec quelques ajustements, il y avait un risque. Et probablement un prix à payer.

Atteindre la partie pour laquelle j’étais venu

Après avoir enfin terminé la deuxième tâche, j’étais fatigué. Plus que fatigué. Éreinté, mais encore là. Ça avait laissé des traces. Pas seulement physiquement, mais mentalement aussi. La pression du chrono, un moment tendu avec un autre participant à propos d’un seau disparu, et près de quatre heures de mauvaise gestion alimentaire avaient laissé une empreinte. Pas un gros événement, mais une série de petites choses, chacune ajoutant du poids à l’expérience.

Puis est arrivée la troisième tâche. Sur le papier, elle semblait simple, du moins en comparaison avec ce qui avait précédé. Grimper le mont Sparta — un mile, avec trois cents mètres de dénivelé — observer une petite structure LEGO au sommet pendant trente secondes, redescendre et la reconstruire à l’identique.

Mais, comme toujours dans la Death Race, la simplicité disparaît dès qu’on entre dans l’épreuve. Trente secondes pour mémoriser une structure en trois dimensions — composée peut-être de 15 pièces — alors qu’on est déshydraté, sous-alimenté, et mentalement au bout, c’est bien plus difficile que ça en a l’air. Une seule erreur — une pièce mal placée — et il fallait tout remonter. Ce qui signifiait que chaque seconde d’observation était chargée de doute : est-ce que j’ai tout vu ? Est-ce que j’ai retenu l’ordre ?

J’ai fait l’ascension. J’ai regardé. J’ai fait tourner le modèle dans ma tête, en silence. Puis je suis redescendu. Et quelque part dans cette descente, quelque chose a basculé. Je ne me suis pas arrêté parce que j’avais mal reconstruit. Je ne me suis pas arrêté par frustration ou confusion. Je me suis arrêté avant d’essayer. Pas comme un refus. Pas comme un effondrement.

Plutôt comme une reconnaissance — lente, silencieuse, et certaine — que j’avais déjà atteint ce que j’étais venu chercher.

Je n’avais plus rien à prouver.

Après : une décision, des leçons, et la suite

Je n’ai pas posé la première brique. Pas parce que j’étais allé au bout, pas parce qu’on m’avait retiré de la course, et pas parce que j’avais perdu l’intérêt. J’avais encore quelque chose en réserve. Mon corps n’était pas à sa limite — quelques ampoules, un peu de raideur dans les épaules — rien d’inattendu après autant de temps sur le parcours. Mais ce que j’avais, et qui semblait rare dans cet environnement, c’était de la clarté. J’ai dit que je quittais la course. Le staff a essayé de me convaincre de rester (ce qu’ils font rarement, bien au contraire !) en me demandant si je pouvais poser une seule pièce, aller revoir, corriger. J’ai répondu que j’avais compris, que je n’étais pas dépassé par la tâche. Je savais que c’était conçu pour nous faire monter et descendre 5 à 10 fois jusqu’à ce qu’on la connaisse par cœur. Mais ce n’était pas ça le problème, vraiment.

Ce n’était pas un moment dramatique. Juste une prise de conscience silencieuse, du genre qui s’installe doucement. J’avais assez de place dans ma tête pour poser la vraie question : est-ce que j’ai besoin d’aller plus loin ? Et la réponse était non. Je n’étais pas venu ici pour finir. Ce n’avait jamais été le plan. La Death Race n’était pas le cœur de ma saison. Dix jours plus tôt, j’avais terminé une Trifecta Endurance de quarante heures. Et quelques jours plus tard, j’étais censé faire un Hurricane Heat 4H — une étape essentielle pour valider un objectif que je préparais depuis longtemps.

La vérité, c’est que cet événement comptait davantage pour moi. J’avais déjà fait ce choix en structurant mon année. On ne place pas une Death Race dix jours après un événement de 40 heures si finir fait partie des priorités absolues. Et cette honnêteté m’a aidé. Elle donnait un cadre à ce que je ressentais. Je savais que si je continuais à pousser ici — si j’ignorais où j’en étais et ce dont j’avais besoin — je risquais de tout perdre pour la suite.

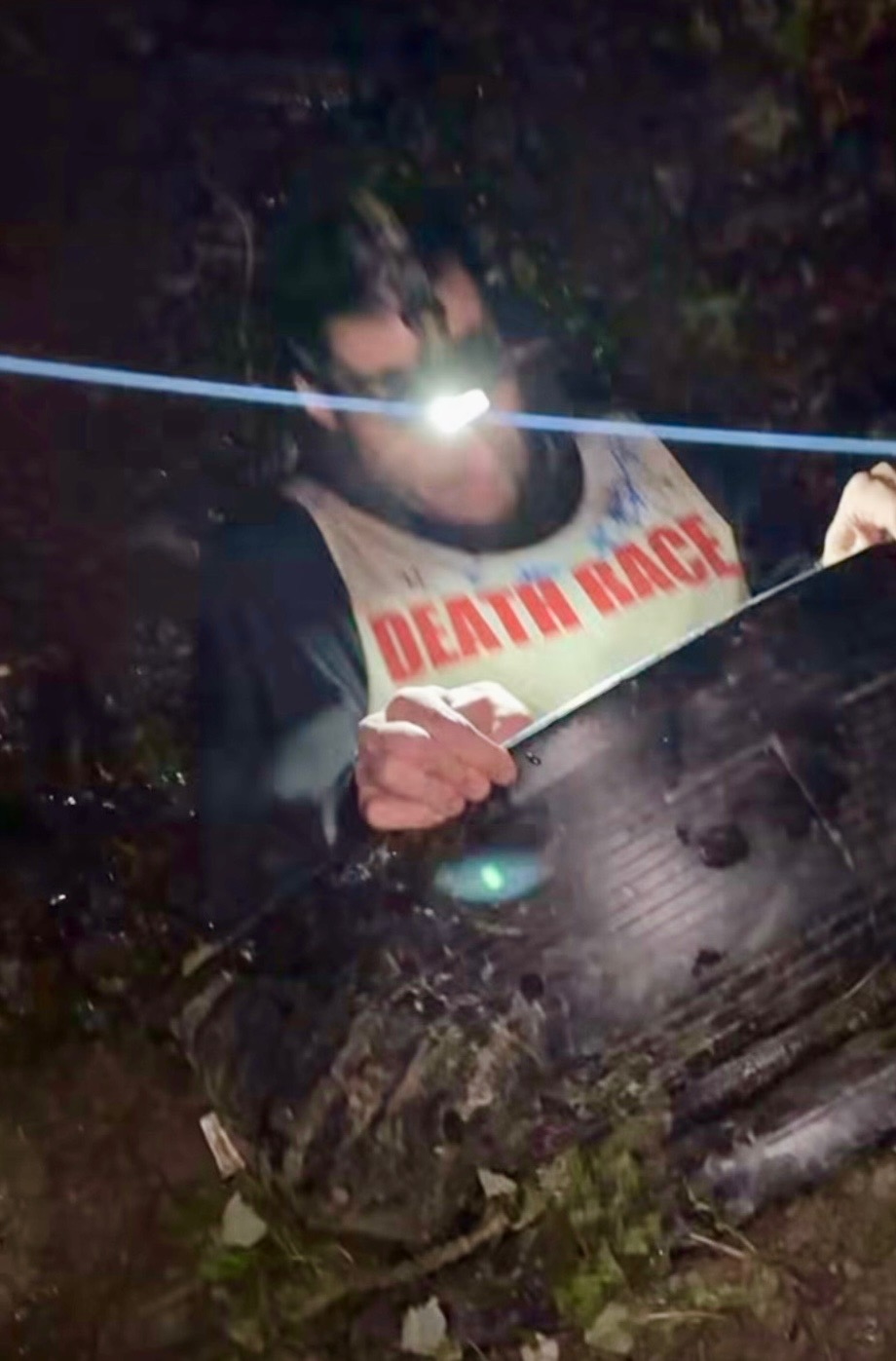

Alors je suis resté fidèle à mon intention de départ. Venir ici pour observer. Pour vivre. Pour apprendre quelque chose sur un monde que je ne connaissais pas vraiment. Et repartir avant que le sens ne se perde. Il n’y a pas eu d’effondrement. Pas d’enjeu d’ego. Pas de moment dramatique en quittant. Juste cette impression tranquille d’avoir vu ce que j’étais venu voir, et que c’était suffisant. Alors j’ai rassemblé mes affaires, et je suis parti. Et la photo en haut de cet article l’illustre plutôt bien, je crois. Ou celle juste au-dessus, prise quelques heures avant la nuit où j’ai quitté. Souris, toujours.

Ce que j'ai appris

Il y avait énormément de choses concrètes à retenir. Trop pour toutes les énumérer ici, vraiment. J’ai appris à mieux gérer la nutrition sous stress. À réagir plus vite quand quelque chose disparaît. À garder de la clarté dans les moments de tension. À reconnaître quand l’émotion commence à brouiller l’exécution.

Mais surtout, je suis reparti avec une compréhension essentielle : personne ne termine une Death Race par accident. Ce n’est pas juste une question de tenir un peu plus longtemps. Ce n’est pas de la résilience brute. C’est une affaire d’alignement — de priorités, de choix, de timing. Tout doit aller dans la même direction. Ton entraînement. Ton état d’esprit. Ton sommeil. Ta récupération. Ton calendrier.

Finir, ce n’est pas un bonus, c’est un projet. Et cette année, ce n’était pas le mien. J’aime faire une analogie avec les médaillés d’or aux Jeux Olympiques. Tu penses que certains décrochent l’or sans tout faire pour ? Absolument pas. Bien sûr, tout le monde n’y parvient pas, et il faut rester humble. Mais pour y arriver, il faut avoir structuré toute sa vie et fait tous les sacrifices pour y parvenir. C’est pareil pour la Death Race.

Mes remerciements

D’abord, l’équipe de la Death Race.

À Andi, la directrice de course — pour sa présence, sa constance, et sa clarté au milieu de tant d’incertitude.

À Don — aussi imprévisible qu’emblématique — qui surgissait aux moments les plus inattendus, comme un boss de jeu vidéo tombé dans la vraie vie. Son profond “EXCUSE ME !” résonne encore dans ma mémoire.

À celles et ceux qui me soutiennent régulièrement, que ce soit visiblement ou dans l’ombre :

- Leonidas & Sara (Spartan Endurance France)

- Will (staff HH)

- Laure (massage)

- Aurélie (coaching)

- Anne-Charlotte (osteopathie)

À celles et ceux dont le parcours a inspiré le mien — souvent bien plus qu’ils ne l’imaginent : Julien, David, Benji, Christian, Pepe. Vous m’avez montré jusqu’où l’on peut aller quand on ne perd pas de vue pourquoi on y va.

À ma mère, qui m’a encouragé à faire du sport même quand j’étais asthmatique — même si je ne l’ai vraiment écoutée qu’à 31 ans.

À ma femme, qui accepte l’entraînement quotidien, les week-ends loin de la maison, et cette drôle de quête de difficulté choisie.

À mes enfants, qui m’encouragent avec une sincérité désarmante, même quand ils tombent sur des photos de la Death Race avec “I MAY DIE” écrit en gros.

Et à toutes les autres personnes croisées en chemin — avant, pendant ou après — merci. Je ne peux pas vous nommer toutes et tous, mais vous avez tous compté.

Et maintenant ?

Je prévois de revenir l’année prochaine, mais je ne sais pas encore avec quelle intention.

Est-ce que je reviendrai pour finir ? Peut-être. Mais si je choisis cette voie, je sais ce qu’elle exigera. Il faudra que je centre tout autour de ça. Mettre les autres événements de côté. Adapter mon entraînement. Accepter à nouveau le risque d’échouer. Et aussi cette étrange incertitude liée à la réussite — ne pas savoir quoi en faire une fois qu’elle est là. J’en ai déjà eu un aperçu quand j’ai gagné le championnat du monde d’Abalone. Et une grande réussite, ce n’est clairement pas que du bonheur — c’est quelque chose de très complexe à gérer intérieurement.

Même avec un tel niveau de préparation, rien n’est garanti. Je pourrais ne tenir que cinq heures. Je pourrais ne pas atteindre la phase finale. C’est ça aussi, cette course — la préparation et la réalité ne sont pas toujours alignées. La course est conçue pour que tu ne puisses pas te préparer.

Alors je me laisse du temps.

Du temps pour réfléchir.

Du temps pour laisser cette expérience se déposer.

Du temps pour y revenir avec la distance qu’elle mérite.

Et quand ce moment viendra, je déciderai comment je veux revenir.

Ce que je sais déjà, en revanche, c’est que je reviendrai.